Grimmen ist nicht nur eine Stadt mit vielen tollen Sehenswürdigkeiten. Hier lässt es sich auch hervorragend wohnen und leben. Die Stadt ist für Jung und Alt gleichermaßen abwechslungsreich und lebendig. Unzählige Sport, Freizeit und Kulturangebote garantieren die heute so viel beschworene Work-Life-Balance. Und die Wohnangebote sind so vielfältig, wie der herbstliche Blätterwald in den vorpommerschen Wäldern. In Grimmen können Sie sich im Geschossneubau, im Eigenheim, Mehrfamilienhaus, historischen Innenstadthäusern, Mietwohnungen oder auf dem Bauernhof zu hause fühlen. Versprochen, wir finden auch für Sie das passende Wohnumfeld!

Leben und Wohnen

Radfahren in Grimmen

Grimmen ist von Radwegen umgeben, die förmlich zum Radeln einladen. Nähere Informationen in der Stadtinformation am Wasserturm.

Gottesdienste in Grimmen

In Grimmen können Sie in folgenden Kirchen an Gottesdiensten teilnehmen:

- St.-Jakobus-Kirche

Dr.-Kurt-Fischer-Straße 1, 18507 Grimmen, Telefon: 038326 2235 - Evangelische Kirchgemeinde

Domstraße 7, 18507 Grimmen, Telefon: 038326 2533 - Baptistische Kirche / Hoffnungskirche

Friedrichstraße 2, Telefon: 0172 7218293

Mehr aus dem Bereich Kultur und Freizeit

Aktuelle Veranstaltungen

Dezember 2025

Eltern / Familien mit Kindern

Was Eltern unbedingt wissen sollten – Krippen, Kitas, Schulen, Spielplätze, Sport- und Freizeitvereine.

Senioren / Wohnen im Alter

Was Senioren unbedingt wissen sollten – Ärzte, Krankenhaus, altersgerechtes Wohnen, Not- und Pflegedienste.

DRK-Krankenhaus

Modern ausgestattete Klinik am Rande der Stadt – Diagnostik und Therapie sowie Vor- und Nachsorge.

Passende Neuigkeiten

Kulturhaus

Erleben Sie ein vielfältiges und breitsgefächertes Kulturangebot im Kulturhaus, dem „Treffpunkt Europas“.

Naturbad

Unser Natur-Schwimmbad mit Außenanlage bietet Badevergnügen für die ganze Familie.

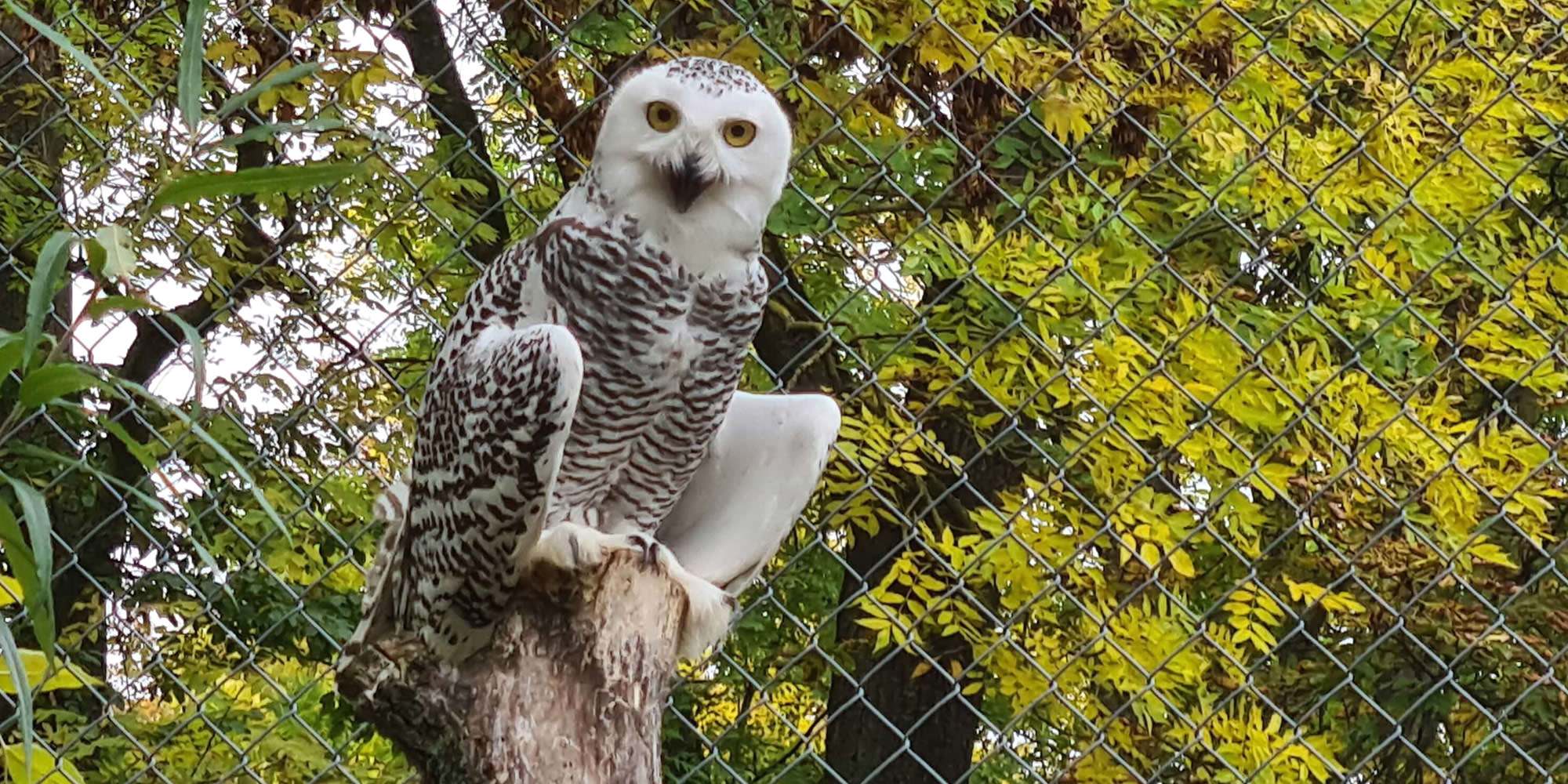

Tierpark

Besuchen Sie unseren 2,6 Hektar großen Heimattierpark mit Spielplatz und mehr als 200 Tieren.

Heimatmuseum

Sammlungen und Ausstellungen „Im Mühlentor“ – Besuchen Sie unser im Grimmener Heimatmuseum.

Wasserturm

Sehenswürdigkeit, Stadtinfo, Ausstellungsraum, Standesamt und Aussichtpunkt – alles in einem Turm.

… unsere Kegelhalle

Leistungskegler wie Freizeitsportler finden hier optimale Trainingsbedingungen.

Auf vier Wettkampfbahnen können hier Kinder und Erwachsene trainieren.

… unser Motodrom

Motorsport wird in Grimmen großgeschrieben. Seit 1994 werden in Grimmen Stockcar-Rennen gefahren. Die Rennen sind spektakulär, Überschläge und Berührungen sind gewollt und nicht selten so aufregend, dass der Atem stockt.

Dreimal pro Jahr finden im „Hexenkessel“ die Rennen mit 300 bis 350 Autos statt. Höhepunkt der Saison ist das „Traktorpulling“ im Sommer.

… unsere Turnhallen

Insgesamt 5 Sporthallen und ein zertifiziertes Leichtathletikstadion stehen den über 50 Sportvereinen der Stadt für Training und Wettkämpfe zur Verfügung. Grimmener Sportler haben Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften und Deutschen Meisterschaften errungen.

Grimmen kann sich zurecht als Sportstadt bezeichnen.

Bürgerservice

Bürgerservice wird bei uns groß geschrieben. In unserem Rathaus stoßen Sie immer auf offene Türen und Ohren.

Stadt

Grimmen ist eine lebens- und liebenswerte Kleinstadt mit 9.751 Einwohnern (per 31.07.2023) im Zentrum Vorpommerns.

Kultur und Freizeit

Auch wenn Grimmen eine vergleichsweise kleine Stadt ist, sie hat im Bereich Kultur und Freizeit viel zu bieten.

Wirtschaft und Bauen

Die Stadt Grimmen liegt im Herzen dieser landschaftlich abwechslungsreichen und einmalig schönen Region.