Der an der Stelle des ehemaligen Schlossturmes gelegene Wasserturm ist nach umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten seit 2002 Stadtinformation, Ausstellungsraum, Standesamt und wegen seiner Höhe dient er mit seiner Glaskanzel auch als Aussichtspunkt.

Wasserturm Grimmen

Geschichte vom Wasserturm

Neben der Marienkirche bestimmt der ziegelrote, zylindrische Wasserturm weithin sichtbar die Silhouette Grimmens. Das mit 32,5 Metern zweithöchste Gebäude der Stadt wurde 1933 als Teil einer zentralen Wasserversorgung für die damals 5500 Einwohner errichtet. Damit konnte die oftmals unhygienische Versorgung über öffentliche und private Handpumpenbrunnen beendet werden. Bei den Bauarbeiten für den Wasserturm wurden Reste eines gotischen Torbogens freigelegt, und spätere Ausgrabungen förderten neben den mutmaßlichen Fundamentresten des Haupthauses vom Schloss weitere Torbestandteile zutage, die Bestandteil der fürstlichen Anlage waren.

Stilllegung des Wasserturms

Zu Beginn der 1960er Jahre genügte die Wasserversorgungsanlage aufgrund wachsender Einwohnerzahlen nicht mehr den Bedürfnissen. Deshalb wurde 1963 ein neues Wasserwerk in Betrieb genommen. Nach der Stilllegung des Wasserturms folgten Jahrzehnte des Verfalls. Erst 2001 konnte die Sanierung des Turmes und die Neugestaltung des Außengeländes in Angriff genommen werden. Am 28. September 2002 wurde der Wasserturm in seiner heutigen Form eingeweiht.

Stadtinformation, Ausstellungsraum, Standesamt und Aussichtspunkt

Im Erdgeschoss befindet sich die Stadtinformation. Eine Ausstellung präsentiert ausgewählte Fundstücke archäologischer Grabungen am Fuße des Turms. Als KunstTurm ist der Wasserturm ein stimmungsvoller Ort für Kunstausstellungen mit dem Schwerpunkt Malerei und Fotografie. Im Trauzimmer können sich Hochzeitspaare hoch über den Dächern der Stadt das Ja-Wort geben. Und wer die 116 Stufen bis zur Aussichtsplattform erklommen hat, wird mit einem faszinierenden Rundblick über die historische Altstadt und das Umland belohnt. Insgesamt hat das Gebäude sieben Ebenen.

Angebote der Stadtinformation:

- Vermittlung von Übernachtungen

- Informationsmaterial auch aus der Region rund um Grimmen

- Souvenir- und Kartenverkauf für Veranstaltungen

- Vermittlung von Stadt -und Museumsführungen

- Informationen zum “Altstadtspaziergang”

- Wasserturm-Führungen

„Grimmer Stadtführungen“

Gudrun Rech

Domstraße 9

18507 Grimmen

Te: 038326 / 81118

Lage vom Wasserturm:

Stadtinformation Grimmen

Lange Straße 21 a

18507 Grimmen

Telefon: 038326 / 4697-50

stadtinformation@grimmen.de

Öffnungszeiten:

Mo geschlossen

Di-Fr 10-15 Uhr

Am Wochenende alle 14 Tage in ungeraden Wochen von 10 bis 15 geöffnet

Kulturhaus

Erleben Sie ein vielfältiges und breitsgefächertes Kulturangebot im Kulturhaus, dem „Treffpunkt Europas“.

Heimatmuseum

Sammlungen und Ausstellungen „Im Mühlentor“ – Besuchen Sie unser im Grimmener Heimatmuseum.

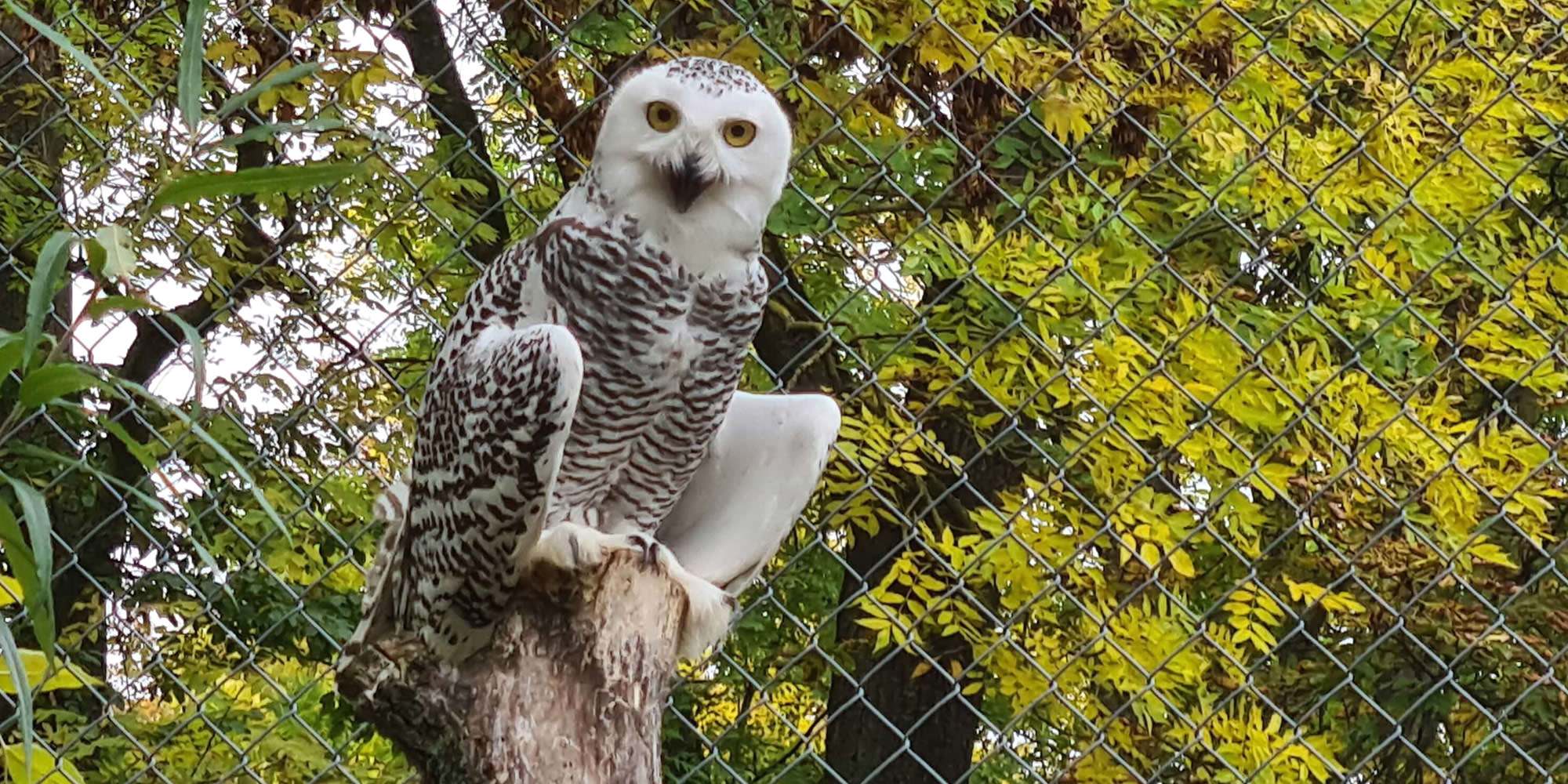

Tierpark

Besuchen Sie unseren 2,6 Hektar großen Heimattierpark mit Spielplatz und mehr als 200 Tieren.

Naturbad

Unser Natur-Schwimmbad mit Außenanlage bietet Badevergnügen für die ganze Familie.